社長 小林真一が振り返る、疾風怒濤のヘルメス・ジャパン創業物語。

ドイツ随一の古都アウグスブルクと、社歴1000年超を数える

ドイツ生薬の名門グランデル社との出会い。

ビューティキャップ、ボノラートの日本上陸。

若き脱商社マン・小林真一奔走の歴史が今明かされる。

ドイツ随一の古都アウグスブルクと、社歴1000年超を数える

ドイツ生薬の名門グランデル社との出会い。

ビューティキャップ、ボノラートの日本上陸。

若き脱商社マン・小林真一奔走の歴史が今明かされる。

古代ローマ時代にできた都市がドイツに三つある。

アウグスブルグ、ニュールンベルグそしてアーヘンである。

いずれもBC年間に、ローマ軍の駐屯地として出来た。

特に最初の駐屯地アウグスブルグは、アルプスの雪解け水を含む、鮮烈な急流が駆け下る、二つの河が合流する地で、三角州の形をしている。ローマ軍が昼間に蹴散らした地元の蛮民が、復讐の念に燃えて夜襲をかけて来る。三角州に陣を構築したら、南側一辺だけに防衛の部隊を置けば、二辺は急流が天然の防御の役目を果たしてくれる。ローマ軍はこの地を拠点とし城を構築した。初代ローマ皇帝の名にあやかって、アウグスブルグと呼ばれるに至った。

後にアウグスブルグは、工業国ドイツでも最先端の工業都市に成長する。街に引き込んだ何本もの運河の流れも速い。大人でも足を滑らして運河に落ちたら、まず生命は助からないだろう。

それほどの急流に、目を付けたアウグスブルグの人々は水車を発明し、人力に頼っていた粉挽きの工場化に成功した。ドイツきっての工業都市アウグスブルグの誕生である。

中世の城壁都市の名残を残す、マキミリアン通りに面してホテルが建っている。その名の意味は日本語訳で、三人の黒ん坊である。

『ちびくろサンボ』という童話まで、人種差別の書として集めて焼いた堺市の例があるが、ドイツ人は今でも伝統的なホテルの名に、平然とモーレン(黒ん坊)と名付け、アフリカ諸国の黒人からも苦情なんか出ない。モーツアルトのオペラ『魔笛』に、夜の女王側に寝かえったモノスタートスという黒人の役があるが、日本で公演される時にもモノスタートスは黒人として登場する。黒人は黒人で何が悪いというのが、ドイツ人の意識のようである。

そのホテル・ドライモーレンに、79年初夏のある日ボクは宿を取り、顔見知りのフロントマンに訊ねていた。

「ドクター・グランデル社を知っているか」

「もちろん知っている。この街で最も歴史的な工場だ」

「どこに在る」

「市役所の左裏手にある。ここからすぐだ」

ボクは部屋に荷物を運んでもらうよう依頼をし、早速街に出た。

市役所ならマキシミリアン通りに面している。

アウグスブルグという都市の名は、日本人にはあまり知られていないが、ドイツきっての工業都市であり、71年までハンブルグ支店にいたボクは、この都市の南郊にある紡績工場に帝人の糸や綿を売るべく何度も足を運び、その都度ドライモーレンに宿泊していた。

| 市役所の左裏手か、ならこの階段を下りて行けばいいだろう。 初めて訪れる会社に行くときに、前の日に入り下見に行くのがボクの流儀だ。少し行き過ぎたようで、激しく廻る水車が見える場所に出た。そこから引き返し、右手を見たら古い日時計が壁に掛かっているのが見えた。 |

|

場所を確認したら今日はもう用は無い。

市役所前の広場に、多くのテントが張られ、周辺の店の野外ビアホールになっていた。ボクもテントの下にもぐりこみ、ビールを注文した。焼きソーセージが美味そうだ。ポテトサラダも付けてもらい、明日の健闘を自ら祝った。

かの時は 心さびしき旅なりき ヘルメスジャパン開幕前夜

一夜が明けて、昨夕確かめてきたD.G社を訪問した。

プロトコール(受付)で来訪の趣旨を告げると、暫く待てといわれ、隣にあった粗末な部屋に通された。

その後三十年にわたり、DG社を訪問した回数は七十回を超えるが、あの粗末な部屋に通されたことは、あの時だけだった。

国際部門を任されている、グロノスタイ氏がやってきた。彼は名刺を持たず、握手しながら早口で自分の名前を述べただけだ。

一旦外へ出て、別の入り口から入り、彼の執務室に案内された。

いきなり壁側にある書類棚を開けて、五冊のファイルを取り出し、ボクの目の前に置いた。化粧品会社、薬品会社、大手商社など、有名企業ばかりの5社との、議事録や往復書簡のファイルだった。

先を越されたとボクは心中で諦めた。チューリヒやミュンヘンで、集めた情報も、これだけ多数の大手企業が、先に来ているとなれば、

今から小さな会社を作るボクに望みは無い。

ボクは前年に、22年間勤めた商社を辞めて、自らの起業を目指し、そのために欧州に来たのであった。

「良いからファイルを見てみろよ」とグロノスタイ氏。

他社との関係書類を見るのは、ビジネスの世界では倫理に反する。

だが再度勧められて、目を通した大手日本企業とのやり取りは、

家族経営を旨とするドイツの会社にとって、簡単には応じがたい内容に思われた。

ファイルには、来訪者の名刺もA4の紙に貼ってあった。

「へーえ、あの人が自身で来たのか」

中には超有名化粧品メーカーの、現役社長の名刺まであった。

長々と日本の大企業についての批判が続いた。

五人もの団体でやって来て、それぞれが名刺を出す。

ダイレクターとかマネージャーの肩書きがある。なのに誰もがイエス・ノーがはっきりしない。お互いに目を交わし誰かが代表して口を利くが、「持ちかえって社長に報告し、しかるべくご返事します」。

そんな返事しか出来ないのが、何をダイレクトしマネージしているのか。何故そんな権限も持たぬのが五人も連れだって来るんだ」。

ボクにはグロノスタイ氏の不満が良く分かっていた。ボクも68年から71年に掛けてハンブルグ支店に勤務し、もっぱら南部にあるドイツの工場を飛び回っていたし、その後ウイーンにも駐在し、東欧支配人として、共産圏に週に2回ぐらいの割合で出張していたから、日本人の名刺の肩書きに見合わない言動に、ドイツ人だけでなく欧州人なら誰もが苛立つことを良く知っていたのだ。

「時間だな、ヒルメシに行こう」。

連れて行かれたのは、とある路地のイタリアンだった。ボクはボンゴレ・ロッソを頼んだが、彼は昼間から300グラムのステーキ焼かせワインも注文した。この時点でボクはまだ、正式に彼の名前を知らなかった。手帳を出してここに名前を書いてくれと頼み、グロノスタイというドイツでも珍しい名前の人と知った。ボクは心の中でグロさんと呼ぶことにした。

お互いの年齢も確かめ合った。偶然だがボク等は同年齢であった。二人共に1934年生まれだ。

「ところで、何人でやる?」

今のところボクともう一人だ。

「資金はいくら用意した?」

「一千万円だ」

彼はそれが何マルクに相当するかを暗算した様子であった。10万マルクは起業する資金としては少ない。

「ところで輸入してどこで売り捌く。矢張り卸問屋を使うのか」

「いや問屋は使わない。直接売る。それも今まで縁のない分野で」

「例えば」

「う〜ん、例えば美容室だな」

ボクはそう答えたものの、美容室との縁なんかゼロだった。

オフイスに帰ったら、机の上にさっき出した日本関係の5冊のファイルがそのまま置かれたままだった。

グロさんは、それらをゴミ箱に捨てるジェスチュアーを大げさにやって見せ、こいつ等はもう不要だと言った。

「えっ? ボクに任せてくれるんですか」

「ウチの会社は、日本市場を計算に入れずに一千年もやって来た。

日本はこれからスタートする。キミのやり方で、ゆっくりやれば良い」

グロさんは、自分の引出しからオレンジ色の箱を取り出した。

Biuticapsという商品名があった。英文の商品説明があり、Beauty care from inside for Skin, Hair and Nailと書いてあった。

ボクはこの箱を見たことがなかった。ミュンヘンの街でReform という自然食品の店で、さんざんビタミンEの効用を聞かされ、そのトップメーカーとして、Grandel社の名前を聞きAugsburgにやって来たのだ。Reformでは、このオレンジ色の箱は見なかった。

「キミがさっき美容室で売りたいと言っただろう。実はヨーロッパでも美容室用の専売品として売っている我が社の自慢の品だ」

「ところでキミはCIDESCO という組織を知っているか」

「国際的な美容学会だ。エステティシャンの会合と言ってもよい。そこの世界本部会長がウチの会社に居る。会いたいか」

エステティックという言葉は、まだ日本で市民権を得ていなかった時代の話だ。

もちろんCIDESCOの名前も知らない。

グロさんは社内電話で誰かと喋っていたが、終ると今ここに来ると言った。やがて姿を現したのが女性であった。

「彼女がニーナ・ハースだ。CIDESCOの世界本部の会長だ」

| 「前会長の急逝によって、副会長の私が後任に就きました。今年の世界大会が初めてヨーロッパの外で開催されます。その場所が東京と決まっています」 「日本には未だエステティックの概念が定着して居らず、受け入れ機関として急遽日本支部がヘアサロンのリーダーを組織化して出来ました。これがその理事会のメンバーです」 英文の文書には多くの女性の名前が並び、事務方として男性の名前も出ていたが、門外漢のボクには見知った名前はなかった。 |

ニーナ・ハース女史 |

「私は会長として基調演説を行う予定です。Beauty careを身体の外部から、そして内部からの両面で行うことで perfectなcareが出来る。それが私の恩師グランデル博士のphilosophyでした。私は博士の門下生として、この理念を世界の美容界に広める任務を担っています」

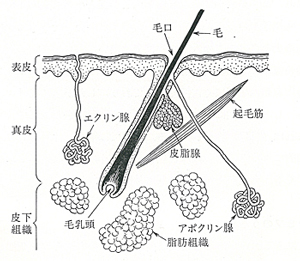

それからハースさんの研究所に移動して、ヒフ組織の構造や肝臓の解毒作用など、ボクにとっての新知識を三時間にわたって勉強させられた。

各地での講演資料とか、医学誌に掲載されたコピーなど、膨大な資料を貰ったが、あまりにも重量が嵩むため郵送して貰うことにした。

いったんグロさんの部屋に戻ったら、今夜はグランデル博士の未亡人がボクのために歓迎の晩餐会を開くと告げられた。博士は一年前に亡くなっていて、重要な報告を兼ねた会議は未亡人の前で行うのだと知った。ハースさんも勿論出席する。いや、むしろハースさんの提案でボクを未亡人が引見することに成ったのだろう。

故グランデル博士の未亡人は、60歳代のスリムな体型の人だった。

ハースさん、グロさんの他にシュミット博士が同席した。シュミット博士はグランデル博士の門下生のひとりで、いまやグランデル社の知恵袋だと紹介された。生年はグロさんボクと同じ34年だった。

未亡人がボクの生まれた月日を聞いた。6月1日との答えに、一同が声を上げて驚きを示した。

なんとグランデル博士の誕生日が6月1日で、ハースさんが「道理で故博士と所作振る舞いが似ている」と言い、未亡人もうなずいた。

この奇遇的な事実は、以後グランデル社のボクに対する好意となって現れる。6月1日はグランデル社の記念日で、同日を期して新製品が発売されることも多いらしい。だから今でも6月1日のバースデイには、必ずグランデル社からの「お祝い」が届く。

グランデル未亡人は社員たちに慕われる気質の人であった。自ら調理した地域色豊かな団子入りのスープをはじめ、かなりの量が出て

本来胃が小さいボクは音を上げる程のご馳走攻めにあった。

グロさんは「良い人を日本の代理店に選んだ」と誉められていた。

| 翌日もハースさんの個室で朝から缶詰状態での猛烈な特訓を受けた。 ヒフの構造図なんて見たのは初めてだ。ヒフ細胞の寿命は如何ほどかと聞かれたが、大学は商学部だし高校の理科で生物も習ったが、植物や昆虫の生態がテーマで人間の構造や生理なんて全く知らない。 |

【 ヒフの構造図 】 |

意外な盲点であった。すべての人間にとって最も重要なことを勉強する機会を持たぬまま、立派な社会人になっている。

逆に言えば、Biuticapsひとつを勉強するだけで、身近な人体の構造や生理を知ることが出来る。閃いた。ニーナ・ハースさんの講座は多くの人々に必須の教科書になる。そうだ、著書を出そう。ハースさんのヒフ美容学について、日本語の本を出すのだ。なるべく分かり易い言葉を使って、誰にでも理解できるように。

ハースさんの意向を伺ったら、大賛成だとの答えだった。

この時点では、まだボクは甘かった。ハースさんの膨大な講演原稿。

誰か翻訳してくれるだろう。

まさか、ボク自身が数百枚に及ぶドイツ語の資料を読み解き、それを翻訳する破目に陥ることになろうとは。人生一寸先に何があるか分かったものじゃない。

帰国してすぐに東京へ行った。ハースさんから貰った日本支部の理事会の面々を訪れて廻った。後で知ったが皆さん、錚々たる大先生であった。

この巡回を通じて「ディーラーさんを使えば」とアドバイスを受けた。えっ?ディーラーって、それ何?

そこで初めてボクは、美容室専門に美容材料を持ち回る業者の存在を知った。

帝国ホテルへ下見に行った。有楽町側から日比谷公園側に出る通路の両側に、綺麗な化粧品店とドラッグストアがあった。

ドラッグストアの方が良さそうだ。ボクは店に入って行った。

店長を名乗る人が応対してくれた。「来年の夏にシデスコ大会が、このホテルで開かれます。ついては貴方のお店のショウウインドウに何か手書きのパネルを添えて、この商品を飾って頂きたい」

相手はあっけに取られ、ウチの本部に行って交渉してくれと言った。

えっ? 本部ってどこに? 六本木のKです。

ボクはその時点で、日本の化粧品やドラッグ分野の勢力図がどうなっているのか、全く知らなかった。地下鉄で六本木に。そこにKの店があった。だがそこは本部ではなかった。

本部に行けと言われ、本部の場所も訊ねた。

K社長は在席して居られた。専務だと紹介された弟さんと共に話を聞いてくださった。

ニーナ・ハースの名前も、来夏に東京で世界大会が開催されることも、すべてご存知であった。

半年前まで、有名な製薬会社に勤務して居られた専務さんが、特に親切にしてくださった。

| ボクが勤務していた商社とは近い場所に、その製薬会社はあったから、食事に行く店など共通の話題があった。 聞けば専務さんは、ボクと同年の生まれであった。 シデスコ開催を待つことなく、すぐにもBiuticapsの展示をやりましょうと言って下さった。 |

|

「元気な方ですな。しかし日本で商売するからには、もっと業界の事を学ばないと」、そう言いながら坐っていたテーブルの下から一冊の専門誌を取り出して、「まあ、これでも読めばかなり勉強になりますよ。差し上げましょう」と言って、その雑誌を下さった。

やがてボクはK社長と、その雑誌で誌上対談を行うことになる。

K社長はボクの恩人のお一人である。

ボクには販売活動に加えて、ニーナ・ハース会長の著作を翻訳する大仕事が待っていた。

最初は大学で同期だったM君がやっていた、広告代理店で翻訳者に依頼する心算でいたのだったが、三名来た候補者にそれぞれ原文の講演記録を渡し翻訳して貰ったが、到底日本語になっていない。

アウグスブルグで受けた特訓で感じたように、これは自分でやるしか道は無いと覚悟を定めた。

会社のボクの席の廻りは、ドイツ語辞書や医学雑誌のコピーの束などで、散らかっていた。

翻訳は元より素人である。専門用語も多い。

間違った言葉を使ったら大変だから、日本で出版されている関係の本を読んで確認する。だが出来立ての会社に専門書を欲しいだけ買うお金がない。だから紀伊國屋と旭屋書店に一日ずらして通い、専門書コーナーで立ち読みをしては、ポケットに忍ばせた紙切れとゴルフ場にある短い鉛筆を用いて、メモを取っていた。

読み解くに連れて、Biuticapsの驚くべき効能が明らかになり、翻訳の作業が楽しいものに変わっていく。

これは売れるとの自信が湧いてくる。

79年の秋から冬は、そうして過ぎて行った。

美容業界を学ぶに連れて、各地に代理店として美容ディーラーを起用するしかないことが分かってきた。

ニーナ・ハースさんの著作は、まだ出来上がっていない。

だが彼女が説く、内面からの美容の理論については、充分に会得したから、セミナーぐらいはやれるだろう。

美容とは縁のない門外漢だったボクが、シデスコ会長という虎の威を借りて、最初のセミナーを開いた場所は、なんと和歌山県の紀伊湯浅という町だった。まだ二十歳代の頃、キスを釣りに来たことがある。魚釣り客を泊める「釣り宿」に泊まり、早朝の三時半に船が出た。

セミナーが開かれた場所も、釣り宿みたいな旅館の広間であった。

座敷に座布団が撒かれ、講師のボクも座布団に坐る。

地元の美容師さんたちが十数名やってきて、セミナーが始まった。

暫くすると、ザワザワと大勢の男性がやって来た。うん、何だろう。

彼等は美容師さんたちの亭主であった。全員が漁師である。全員が真っ黒に日焼けして、まさに海の男たちであった。

さっそくビールが運び込まれ、「先生,まずは一杯やれや」で、ボクもビールを飲む。

「ところで先生。今日の話しはドイツの凄いクスリについてちゅうことらしいけんど、そのクスリ飲んだら酒に強うなるんけ?」

一瞬とまどったけれど、初戦でノックアウトされる訳にはいかない。

それに彼等に標準語では、浮き上がる感じがする。腹を括った。

「そうやね、肝臓が強くなることはマチガイないから、酒にも強くはなるやろうね」

「ほうか、そりゃええこと聞いた」

「ほんなら今晩は何時もより仰山飲めるってこっちゃ」

エライ展開に成ってしまったが、場の雰囲気はガラリと変り、和気藹々になったのは、彼等のおかげだと言えた。

もはや、セミナーじゃなく、質疑応答の場になったが、結果としてこれが良かった。

亭主たちにリードされて、美容師さんたちも気軽に身体の悩みを訴えてくる。

美容師の仕事は、午前中が特にキツイのだと言う。

女性には貧血気味の人が多い。だから朝のうちは脳に酸素が充分に廻ってこない。そこへパーマの客が来たら、両腕を肩の位置まで上げて、ロッドを巻くのが非常に疲れるのだと言う。

ボクは内心「しめた」と思っていた。彼女たちの中には職業病としての肩凝りが多かろう。効果は抜群と断言できる。

二週間ほどが経ち、電話が掛かってきた。

「ビューティキャップ」という、あの食べる化粧品はホンモノですね。あの日参加してきた漁師さんたちの、全員が翌朝の目覚めが、さわやかで、悪酔いをした者が誰もいなかったと、注文が殺到しています。

「酒に強くなるクスリ」じゃないんだけど、肝臓の解毒力を証明するには、先ず酒を飲ませたら説明よりも実証で分かると知った。

肝臓はアルコールの解毒作業を優先するとは本当だった。

ところで、美容師さんたちの評価はと訊くと、肩凝りの解消のみならず、朝の目覚めの良さ、手足の冷えの改善、髪の櫛通りの良さ、肌にしっとり感が出てきたといった、まさにビタミンEとAの相乗機能の証明になる話が出てきた。

当時の日本では、ビタミンEは、まだ良く知られてはいなかった。

チューリッヒ、ウイーン、ミュンヘンと薬局やレフォルムショップ

を訊ね歩き、ヨーロッパでのビタミンEの人気を知ったのだ。

| しかもビューテイキャップは単なるビタミンEではなく、内面から細胞段階でヒフ美容を意図した、ビタミンAやイノシトールとの相乗効果で特許も得た、グランデル社の誇るものなのだ。 これはドイツと同様に美容室の武器になる。ボクは自信を高めた。 |

|

小林真一

(ボノラート発売元創業社長。08年ギネス認定年間世界最多作家)

(ボノラート発売元創業社長。08年ギネス認定年間世界最多作家)

▲トップページへ戻る

小林真一 (こばやし しんいち)

商社マンから独立し、1980年に創業。

社歴千年の伝統企業・Dr.Grandelの

日本総代理店を獲得。

2007年「炎の商社マン」でデビューし、

年間で6冊の書籍を発表。

2008年に年間世界最多作家として

ギネス認定された。

パパゲーノの愛称で現在も社長業の傍ら、

「ブログ パパゲーノの華麗な生活」を

連載している。

≫「パパゲーノの華麗な生活」はこちら

社歴千年の伝統企業・Dr.Grandelの

日本総代理店を獲得。

2007年「炎の商社マン」でデビューし、

年間で6冊の書籍を発表。

2008年に年間世界最多作家として

ギネス認定された。

パパゲーノの愛称で現在も社長業の傍ら、

「ブログ パパゲーノの華麗な生活」を

連載している。

≫「パパゲーノの華麗な生活」はこちら

書籍紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

気持ち良い!

ボノラートにまつわる

さまざまなエピソードを

元に描かれています。

立ち読みできます♪

立ち読みできます♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『はぐれ狼が奔る』

話の躍動感が気持ち良い!

ボノラートにまつわる

さまざまなエピソードを

元に描かれています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・